Phase 2

Wettbewerb

Phase 2

Wettbewerb

Städtebauliche Entwicklung der Metropolregion

Engere Wahl und nicht prämierte Beiträge

Verfasser

Frank Görge Architekt

Standort: Hamburg

www.frankgoerge.de

Team: Carola Görge

Landschaftsplanung: Gabriele Pütz gruppe F Landschaftsarchitekten

TEILRAUM 1 – „STADT IN DER STADT BAUEN“, WESTHAFEN

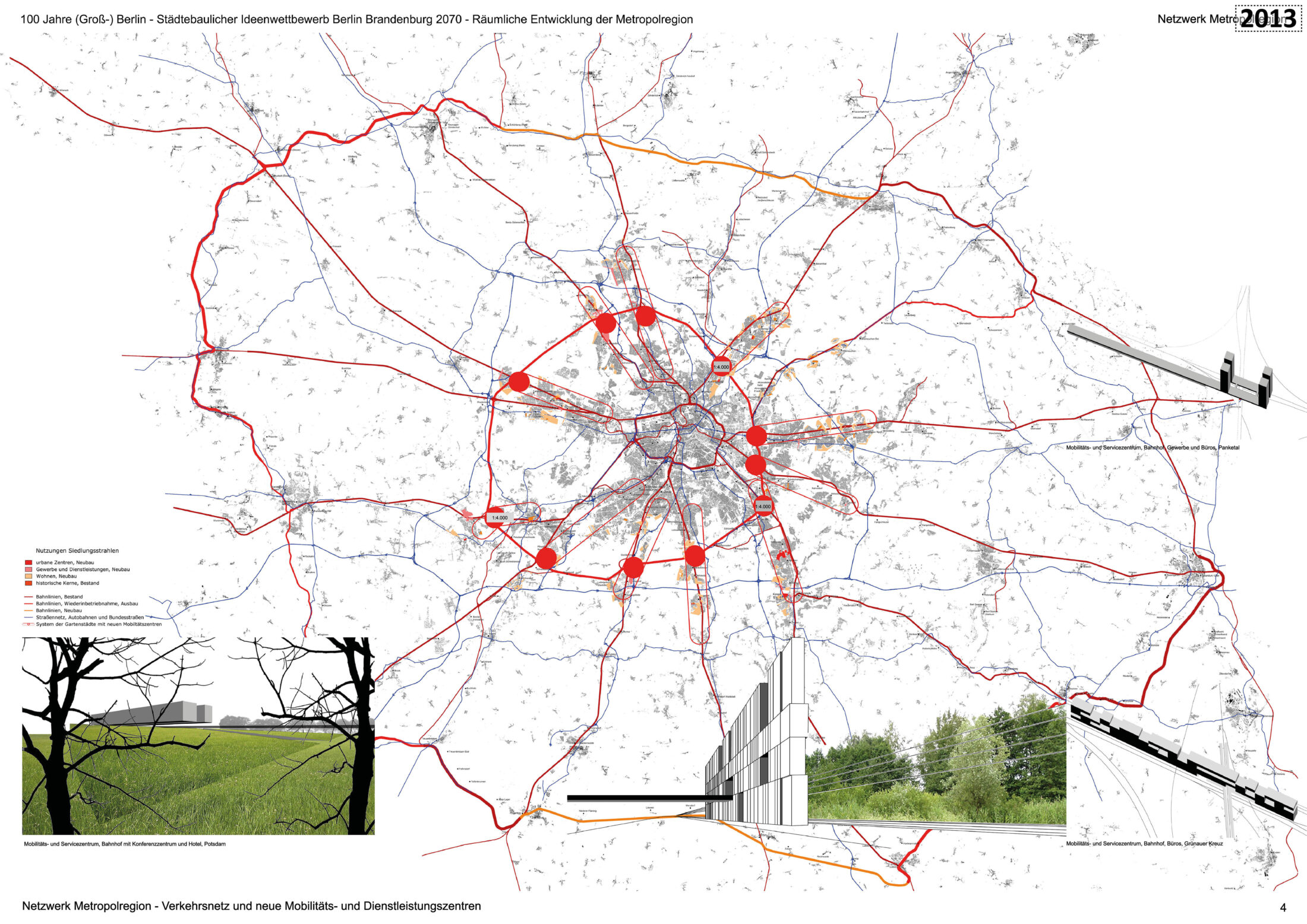

TEILRAUM 2 – „NETZWERK METROPOLREGION“

TEILRAUM 3 – „REGIONALPARK UND RING DER GARTENSTÄDTE“, STADTRAND PANKETAL

Erläuterungen der Verfasser

Unser Beitrag zum städtebaulichen Ideenwettbewerb Berlin-Brandenburg 2020 / 2070 möchte drei projektorientierte Handlungsstrategien vorstellen, die zentrale städtebaulich-räumliche Aspekte in die Diskussion über die zukünftige Entwicklung der Region Berlin-Brandenburg zu einer Metropolregion einbringen. Zentrales Anliegen der Arbeit ist das Aufzeigen von Möglichkeiten, vorhandene regional- und stadträumliche Qualitäten zu definieren, vorhandene räumliche Strukturen weiterzuentwickeln und die derzeit weiter fortschreitenden Suburbanisierungsprozesse aufzuhalten.

WeiterlesenIm Jahr 2070 wird sich die Region in eine polyzentrale Metropolregion aus miteinander vernetzten kompakten Städten verwandelt haben. Unser Wettbewerbsbeitrag stellt eine Metropolregion vor, die sich aus der vorhandenen Zentrenstruktur entwickelt hat und klar unterscheidet zwischen bebauten Flächen und freien Landschaften. Die kompakten Städte der Region werden ein wesentliches Merkmal des ökologisch-sozialen Städtebaus sein. Die vorgeschlagenen Projekte verfolgen ein gemeinsames Ziel, sind jedoch unabhängig voneinander umsetzbar. Dieser projektorientierte Ansatz unterscheidet sich bewusst von der auch möglichen Definition einer einzigen umzusetzenden Entwurfsidee für die gesamte Region mit einem konkreten Zeitpunkt als Ziel. Die Projekte können im Laufe der Zeit an die dann gegebenen Randbedingungen und Erfordernisse angepasst werden. Die Umsetzung kann schnell oder auch in kleinen Schritten erfolgen.

Projekt 1: Stadt in der Stadt bauen. Der Fokus der städtebaulichen Entwicklung der Metropolregion wird in erster Linie auf der Konsolidierung und Stärkung der existierenden Struktur der kompakten Städte der Region liegen. Die Restrukturierung und Entwicklung der Zentren hilft, die weitere Suburbanisierung der Landschaftsräume zu vermeiden. Die Innenstädte und „inneren Peripherien” der Städte stellen spannende Potenziale für eine qualifizierte städtebauliche Entwicklung bereit. Das vorgestellte Projekt Westhafen /

Westhafenkanal in Berlin möchte eine solche „innere Peripherie“ auf verschiedenen Ebenen besser in die Struktur der Stadt integrieren. Öffentliche Freiräume entlang der Kanäle und Hafenbecken machen die Wasserkanten für alle zugänglich. Eine Promenade entlang des Westhafenkanals verknüpft großräumig den Schlossgarten Charlottenburg mit dem Volkspark Rehberge. Innerhalb der neuen Quartiere entstehen städtische Räume mit Plätzen, baulich gefassten Straßen und kleinen Parks. Für die Bebauung werden Gebäude vorgeschlagen, die in ihren Erdgeschossen eine Vielzahl von Nutzungen aufnehmen können, die große zusammenhängende Flächen für Gewerbe, Logistik, Freizeit und Veranstaltungen beanspruchen und sonst eher ihren Platz außerhalb der Innenstädte finden. Die mit öffentlichen Funktionen und Wohnen ergänzte Nutzung steht damit auch im Zusammenhang mit der Tradition des Areals und des angrenzenden Stadtteils Moabit.

Projekt 2: Netzwerk Metropolregion. Die Region Berlin-Brandenburg wird sich mit einem effizienten Netz des schnellen Schienenverkehrs zu einer polyzentralen Metropolregion aus miteinander verbundenen Städten entwickeln. Die weiter ausgebauten radialen Schienenverbindungen werden mit einem um zwei Ringbahnen ergänzten Ringsystem zu einem Netzsystem komplettiert. Die netzartige Erschließung ermöglicht eine schnelle und flexible Mobilität zwischen den Städten der Region. Das Netz lässt sich durch Lückenschließungen, wieder in Betrieb genommene Strecken und wenige Neubaustrecken realisieren. An den Kreuzungspunkten von Ring- und Radialbahnen sind neue Mobilitäts- und Servicezentren geplant, die auch mit dem Autobahn- und

Bundesstraßennetz verknüpft sind. Diese neuen Zentren bündeln unterschiedliche Nutzungen an optimal erschlossenen Orten, die sonst eher in Randlagen zu finden sind. Gewerbe, Logistik und Dienstleistungen werden an einem Ort mit Service und Mobilität verknüpft. Sie übernehmen außerdem zusätzliche Funktionen innerhalb der radialen Gartenstädte und dienen zugleich der funktionalen Entlastung der Berliner Innenstadt. Städtebaulich bietet sich die Chance, die derzeit von Bahnlinien, Autobahnen und Restflächen geprägten Standorte in die Textur der Stadt zu integrieren. Die projektierten großmaßstäblichen Gebäude sind entweder eine Landmarke an einer räumlichen Zäsur innerhalb eines Siedlungsstrahls (Panketal), eine Raum definierende Begrenzung eines Grünraums (Grünauer Kreuz) oder als Skulptur aus Baukörpern in einem parkartigen Landschaftsraum konzipiert (Potsdam).

Projekt 3: Regionalpark Berlin-Brandenburg und Ring der Gartenstädte. Der neue Regionalpark Berlin-Brandenburg umgibt die Stadt Berlin ringförmig und verbindet die regionalen Naturräume und Schutzgebiete miteinander. Es entsteht ein zusammenhängendes Netz regionaler Landschaftsräume, die über ökologische Korridore (‚Landschaftsbrücken‘) miteinander verknüpft sind. Der Regionalpark setzt sich zusammen aus ökologisch wertvollen Schutzgebieten, landwirtschaftlich genutzten Flächen – auch einer urbanen Landwirtschaft durch die Bewohner –, Flächen zur Gewinnung nachhaltiger Energie sowie Flächen für Sport, Freizeit und Kunst. Die vorhandene Bebauung der radialen Siedlungsstrahlen wird als Ring von Gartenstädten verstanden. Die städtebauliche Entwicklung der Siedlungsstrahlen soll mit einer gemeinsam abgestimmten Strategie der betroffenen (Berliner) Stadtteile und (brandenburgischen) Gemeinden erfolgen. Die Idee einer zusammenhängenden strahlenförmigen Gartenstadt verschiebt den Fokus von Konkurrenz auf

Kooperation. Die zwischen den Strahlen liegenden Grünkeile werden von weiterer Bebauung freigehalten, die Übergänge von Stadt und Landschaft werden städtebaulich klar definiert. Vorhandene, stadträumlich erkennbare Grenzen der Besiedlung zur Landschaft werden ‚eingefroren‘. Entlang der Siedlungskanten soll im Übergang der Bebauung zu Schutzgebieten oder landwirtschaftlich genutzten Flächen ein linearer ringartiger öffentlicher ‚Rand-Park’ entstehen. Kontrolliertes Ergänzen, Auffüllen von Lücken und die Klärung der zurzeit undefinierten räumlichen Situationen bieten die Chance, den Übergang zwischen Stadt und Landschaft besser zu definieren. Spezifische städtebauliche Strukturen, geeignete Gebäudetypologien und ortspezifische Freiräume schaffen erlebbare besondere Stadträume und Wohnsituationen ‚am Rand‘.

Überlegungen zum weiteren Diskussions- und Planungsprozess. Um Fragen zu räumlichen Entwicklungen in der Region zu diskutieren, Entscheidungen über einzelne Vorhaben treffen und einzelne Entscheidungen zu einem ‚Ganzen’ zusammenführen zu können, ist die Definition einer gemeinsamen Zielvorstellung für die räumliche Entwicklung einer zusammenhängenden Metropolregion evident.

Forum – Gründung eines Forums, in dem die Überlegungen zum Leitbild und zu zukünftigen Planungszielen erarbeitet werden. – Integration verschiedenster Akteure aus verschiedenen Disziplinen zur Sicherstellung eines interdisziplinären Prozesses. – Diskussion der Verbindung von Top-down- und Bottom-up-Strategien – Integration von visionärer und strategischer Arbeit. – Integration eines ‚Design-Lab‘, das sich aus Planenden verschiedener Disziplinen zusammensetzt. Das Team beschäftigt sich mit relevanten Fragestellungen und bereitet konkrete Planungen vor. – Sicherstellen der Beteiligung öffentlicher und privater Organisationen und Akteure. – Überlegungen zu Formen der Zusammenarbeit. – Überprüfung von Entscheidungsstrukturen. – Organisation der Beteiligung der Öffentlichkeit. – Inhaltliche Schwerpunkte der Forumsarbeit wären beispielweise: 1. Analyse der Wettbewerbsergebnisse – Welchen Beitrag kann der Städtebauliche Ideenwettbewerb für die Definition einer Zielvorstellung leisten? Worin bestehen die wichtigsten und interessantesten Inhalte der sicherlich sehr unterschiedlichen und vielfältigen Wettbewerbsbeiträge? Welche Inhalte können helfen, ein zukünftiges Leitbild für die räumliche Entwicklung der Metropolregion zu definieren?

Überlegungen zum weiteren Diskussions- und Planungsprozess. Um Fragen zu räumlichen Entwicklungen in der Region zu diskutieren, Entscheidungen über einzelne Vorhaben treffen und einzelne Entscheidungen zu einem ‚Ganzen’ zusammenführen zu können, ist die Definition einer gemeinsamen Zielvorstellung für die räumliche Entwicklung einer zusammenhängenden Metropolregion evident.

Forum – Gründung eines Forums, in dem die Überlegungen zum Leitbild und zu zukünftigen Planungszielen erarbeitet werden. – Integration verschiedenster Akteure aus verschiedenen Disziplinen zur Sicherstellung eines interdisziplinären Prozesses. – Diskussion der Verbindung von Top-down- und Bottom-up-Strategien – Integration von visionärer und strategischer Arbeit. – Integration eines ‚Design-Lab‘, das sich aus Planenden verschiedener Disziplinen zusammensetzt. Das Team beschäftigt sich mit relevanten Fragestellungen und bereitet konkrete Planungen vor. – Sicherstellen der Beteiligung öffentlicher und privater Organisationen und Akteure. – Überlegungen zu Formen der Zusammenarbeit. – Überprüfung von Entscheidungsstrukturen. – Organisation der Beteiligung der Öffentlichkeit. – Inhaltliche Schwerpunkte der Forumsarbeit wären beispielweise: 1. Analyse der Wettbewerbsergebnisse – Welchen Beitrag kann der Städtebauliche Ideenwettbewerb für die Definition einer Zielvorstellung leisten? Worin bestehen die wichtigsten und interessantesten Inhalte der sicherlich sehr unterschiedlichen und vielfältigen Wettbewerbsbeiträge? Welche Inhalte können helfen, ein zukünftiges Leitbild für die räumliche Entwicklung der Metropolregion zu definieren?